女子バレーボールの強豪校・下北沢成徳高校の生徒たちを対象に、卒業生で元日本代表の大山加奈さんが「生理との向き合い方」をテーマとする出張授業を行いました。

女性にとって、1か月のうち約4分の1を占める生理期間。若き女性アスリートたちはもちろん、日々の仕事や暮らしに「チームプレー」で向き合わなければならない社会人たちにとっても、自分や身近な人に訪れる生理について、正しい知識をつけておくことはとても大切です。

身近な人の生理をどのようにケアすればよいのか? 心身の状態の浮き沈みに、どのように向き合えばよいのか? 大山さんの体験談はもちろん、高校生たちの姿勢からも学ぶことの多かった、今回の授業の模様をレポートします。

小中高で全国制覇、五輪にも出場 それでも「すごく後悔している」

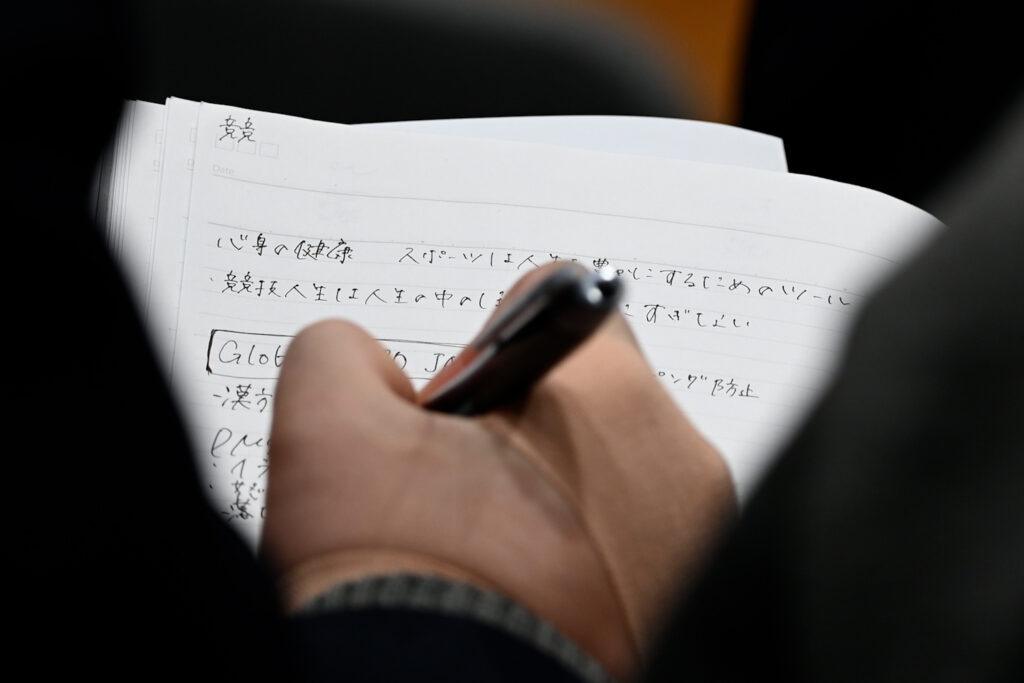

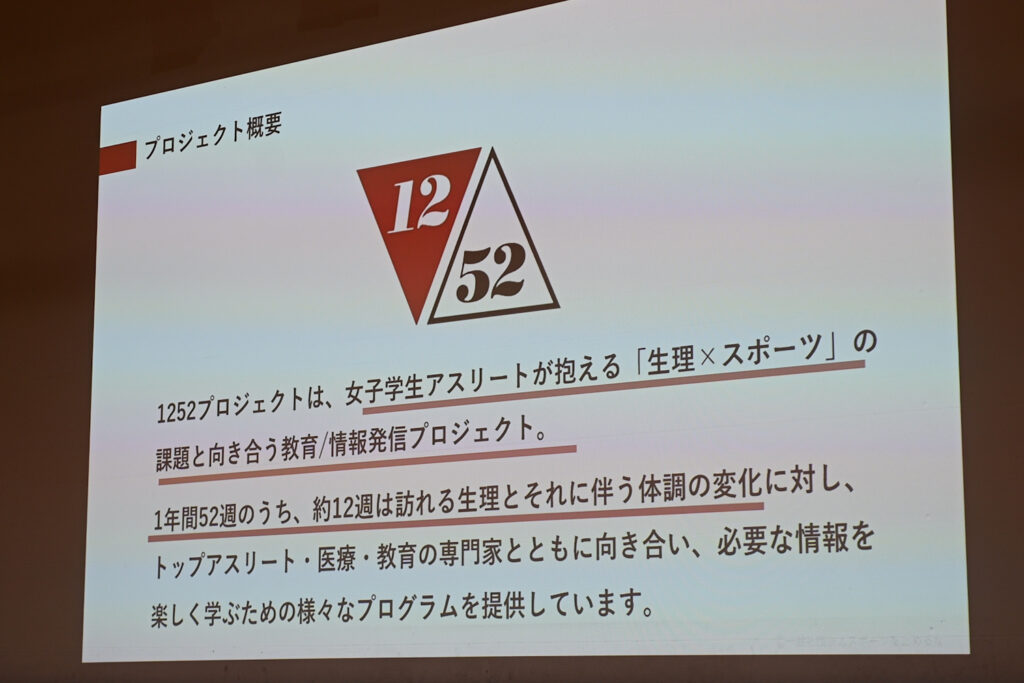

今回の出張授業『1252Clubroom Workshop!』は、『一般社団法人スポーツを止めるな』による、女子学生アスリートに向けた生理とスポーツの教育・情報発信活動『1252プロジェクト』の一環として行われました。登壇したのは、スポーツを止めるなの共同代表理事である最上紘太さんと、同じく理事の大山加奈さんです。

開口一番、「今日はこのような機会をもらえたことを本当にうれしく思っています」と笑顔で語った大山さん。授業はまず、大山さん自身の学生時代の体験談からスタートしました。

大山さんは小学2年生でバレーボールを始め、小中で全国優勝、高校時代には、インターハイ・国体・春高バレーで優勝し3冠達成、さらに在学中に日本代表に選ばれ世界選手権に出場するなど、輝かしい競技人生を歩んできました。高校卒業後は東レアローズに入り、ワールドカップやアテネ五輪にも出場を果たしています。

それでも大山さんは今、「本当にこれが幸せな競技人生だったのだろうか」という思いがぬぐえないと言います。「小学校や中学校、早い段階であそこまでがんばりすぎる必要は本当にあったのだろうかと。自分のからだは自分で守る、そのためにもっと自分のからだと向き合っておけばよかったなとすごく後悔しています」

スポーツとは本来、人生を豊かにするためのツールのひとつに過ぎない

学生時代から生理は毎月来ており、生理痛にもあまり悩んだ記憶がないという大山さんですが、小学生の頃から腰と肩を患い、ケガには非常に苦しめられた現役生活でした。優勝した春高バレーの2日前には練習時に右肩を強打し、翌朝肩が上がらなくなってしまったものの、鍼の施術を受けてなんとか試合に出場したという出来事も。「痛みがあっても試合に出続けるのが当たり前だと思っていた」と大山さんは振り返ります。

こうして学生時代からからだに負荷をかけ続けてきた影響で、アテネ五輪出場後から26歳で現役引退するまでの5、6年間は、ケガに悩まされ、精神的にも追い込まれてしまい、ほとんど試合に出ることができませんでした。

「痛い・辛いなどと人に話すことは、情けない、恥ずかしいことだという思い込みがあり、自分の中に溜め込んでしまった。バレーボールをやりきった、がんばったという思いで引退したのではなくて、実はバレーボールから逃げるように現役を引退してるんです」

また、引退後いざ子どもが欲しいと思ったときに、婦人科で「排卵していないかもしれない」と告げられた経験にも触れ、後輩たちに一番伝えたいメッセージとして以下のように語りました。

「何よりも大事なのは、そして優先されるべきは心とからだの健康です。目先の勝利だけじゃなくて、5年後、10年後、さらにその先にどんな人生を歩みたいのか、どうありたいのかをイメージしながら、みんなには過ごしてもらいたい。競技人生は、長い人生のなかの一部でしかないんです。スポーツとは本来、人生を豊かにするためのツールのひとつ。だから、自分や仲間のからだとしっかり向き合って、正しい知識を身につけておいてほしいなと思います」

自分の痛みの程度を基準だと思わないことが大事

苦しい経験をしてきたからこその、大山さんからのメッセージ。今まさに競技に打ち込む高校生たちは、どのように受け止めたのでしょうか。続くグループワークで、「生理についてどうしたら周りと話しやすくなるか?」をテーマに隣同士で話し合った内容を聞かせてもらったところ、しっかりとした意識で自分やチームメートのからだや心と向き合う姿を垣間見ることができました。

「聞く側の人も、自分ももうすぐ生理が来るとか、昨日症状がでてきたとか、お互いの状況を言い合うと、自分だけじゃないんだなと思える。実際自分もそうやってみんなのことをわかっているので、特に同じ学年同士ではすごく話しやすい空気ができていると思う」と話してくれたのは、3年生のある生徒。

生理についてオープンに話し合える関係性ができていることに、最上さんと大山さんは驚きながら感心。最上さんが「生理の状況を共有し合っているのはどうして?」と質問すると、「先に共有しておけば、自分が精神的・身体的にあまり調子が良くないなというときに、生理だからと理解してくれて、声かけなどをしてくれる仲間なので」と答えてくれました。

また、2年生の生徒は、「互いに理解し合って、自分の痛みの強さなどを基準だと思わないことが大事」と、これもまた非常に大切な視点をシェアしてくれました。

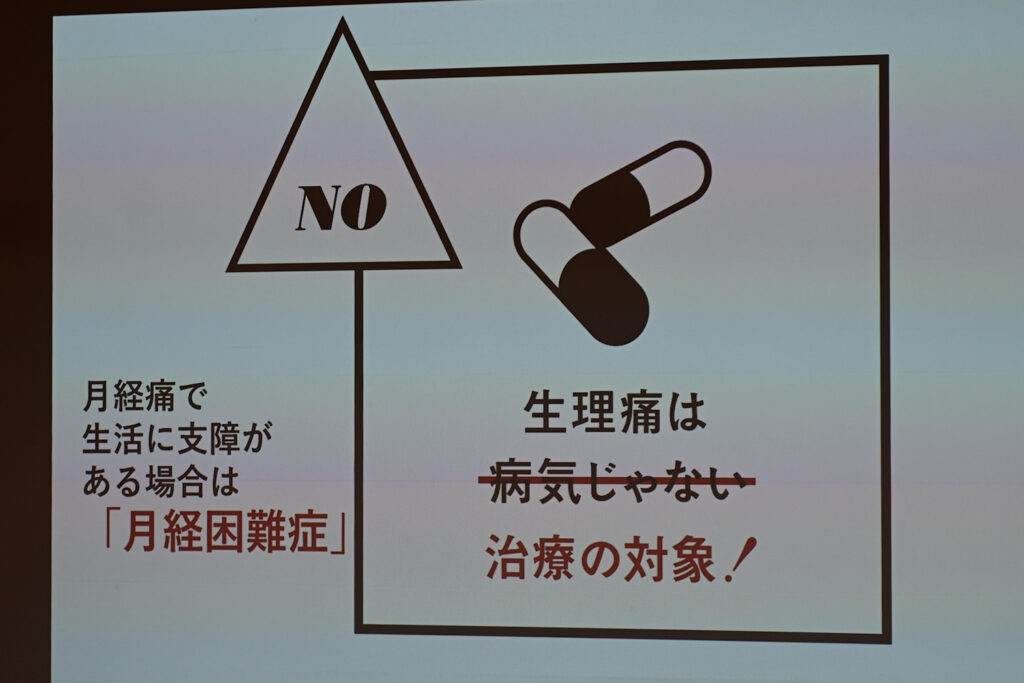

「生理痛は病気じゃない」それって本当?

その後は「YES」「NO」で答える二択クイズの形式で、生理の基礎知識を学ぶセッションへ。全6問を通じて、月経のメカニズムにはじまり、月経痛や月経前症候群(PMS)の症状・対処法などについて学びました。

参加した生徒たちの間であまり正解率が高くなかった問題は、「生理痛は、病気ではない」。これには「YES」と答えた生徒が大半を占めましたが、正解は「NO」。月経中における下腹部痛、腰痛、頭痛、食欲不振、吐き気などで、生活に支障をきたすほどの症状がある場合は、月経困難症という症状名がついて治療の対象になります。

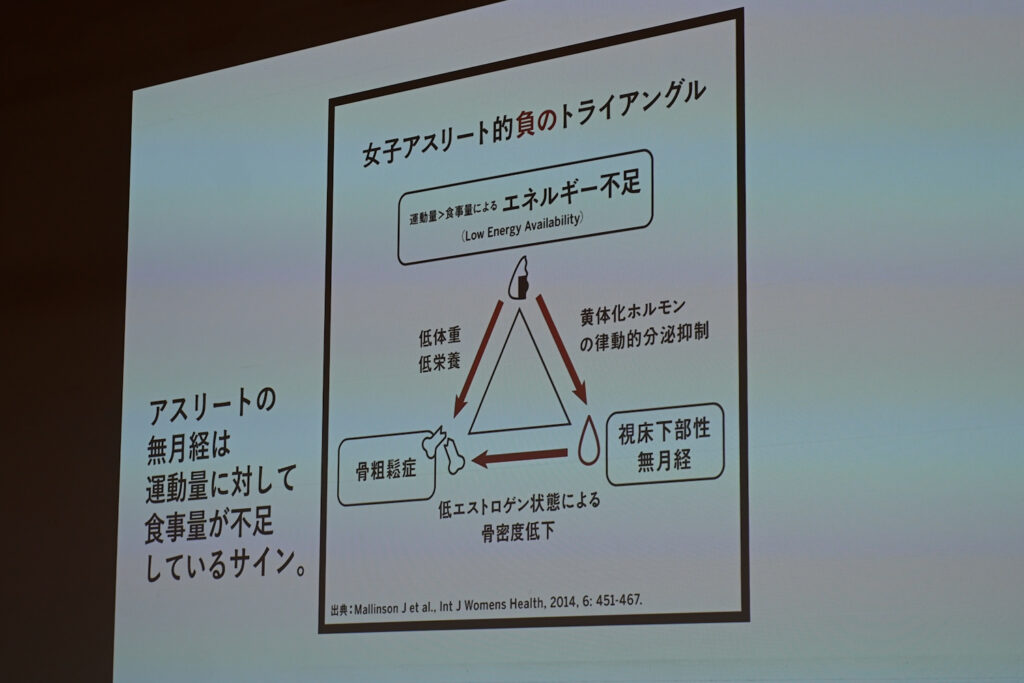

また、「生理が3か月以上止まった状態のことを無月経という」という問題の正解率も半々ほどにとどまりましたが、正解は「YES」。

ここでは、「アスリートだから生理が止まるのは普通」など、よく言われがちな考えが間違いであることが説明されました。無月経の原因として可能性が高いのは、食事などで摂取するエネルギー源より運動などで使うエネルギー量の方が多くなってしまっている状態であり、これを放置すると骨粗しょう症などのリスクも高まります。いわばからだからの「SOS」である無月経は、放置せず早めに婦人科を受診することが大切です。

ほかにも、月経周期によるコンディションの変化は人それぞれであることから、基礎体温や体重、月経の有無、からだと心の主観的コンディションなどを1日単位でメモするコンディションシートに記録することで、自分自身のサイクルを把握することの大切さなどについて、意識が高まるセッションとなりました。

今後より良い環境をつくっていく鍵は、周囲の大人たちにある

すべてのセッション終了後、2年生のある生徒に感想を聞いてみると、「基礎体温を測ったり、自分ができることをしっかりやって、日々自分のからだと向き合って過ごしていきたい」と、大山さんが伝えたかったメッセージがしっかりと伝わった様子。

また、「自分だったら、調子が悪いときに『完璧を求めすぎず、今出せる100%を出せればいいんだよ』と言ってもらえると楽になるので、自分も周りにそういう声かけをしていきたい」と、コンディションの浮き沈みを自他ともにありのまま受け入れることの大切さも言葉にしてくれました。

授業を終えた大山さんにもあらためて話を聞いてみたところ、「後輩たちの話を聞いていると、勝つことよりも自分自身の成長や成果にちゃんと目が向いている。そこはやっぱり私たちの時代と大きく違うところで、すごく良い環境下でバレーボールができていると思います」と、今の生徒たちの視座の高さには感銘を受けている様子が伝わってきました。

そのうえで、「選手自身がいくら知識を持っていて自分のからだのことを知っていたとしても、周りの大人の理解や知識がないと選手たちを守ることができない。大人たちがしっかりと勉強すること、そのうえでどう指導対象者に対して接するのか、向き合うのかまで落とし込んでもらいたいなと、強く思っています」と、今後より良い環境をつくっていく鍵は周囲の大人たちにあると話してくれました。

他人の辛さや痛みを思いやれる社会は、誰にとってもやさしい社会のはず

現在スポーツの世界においては、指導者の7割以上を男性が占めるともいわれます。特に男性の指導者は、女性アスリートの生理に対してどのように向き合うのがよいのでしょうか?

「男性側に『センシティブだ』という意識や抵抗感があると、選手にも伝わってしまうので、『あくまでコンディショニングの一環』という意識でいてもらえるといいのかなと思います。直接のやり取りが難しいのであれば、今はアプリなどいろんなツールもありますので、そちらを活用してもらえるとよりコミュニケーションが取りやすいと思います」

プロジェクト名に冠された「1252」とは、「1年間=52週」のうち、生理期間が約「12週」にも及ぶことを示したものです。最上さんも、生理を経験したことがない男性として、この数字を初めて見たときにはそのボリュームに驚いたそう。誰の目にもわかりやすい言葉で発信していくことの大切さを、あらためて考えさせられます。

女性アスリートに限らず働く女性にとっても、生理休暇などの制度が広がりつつある一方で、生理について話題にしにくい、生理が辛いという理由で仕事を休みにくい、などの課題はまだまだ残っています。そんななかで、生理についての正しい知識はぜひ男性に持っておいてほしいですし、他人の辛さや痛みを思いやれる社会は、誰にとってもやさしい社会のはずだとも思います。

スポーツの世界から、自分や周りの人の心とからだを第一にすることの大切さを発信してくれる1252プロジェクト。今後の活動にも期待です。